欣赏艺术,给我带来了三个层面的价值:

第一层是审美的享受,第二层是历史的熏陶,第三层是哲学的思辨。

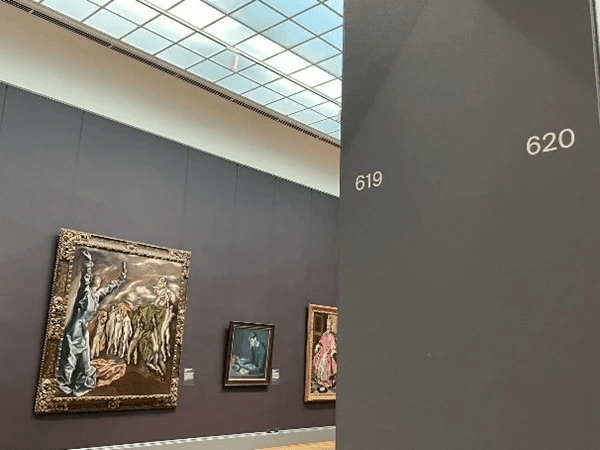

比如El Greco,通过欣赏他的作品,我体会到了绘画的美和意。站在他的作品前,我感受了一种情感和一种状态,这些都是审美带给我的享受。然后,通过对他的研究,我了解了他的时代背景,了解了几个艺术风格的内涵,文艺复兴运动的精神,以及他所处的社会和环境。最后,通过进一步的阅读,我开始搭建了自己欣赏艺术的体系,也开始反向地,对自己有了更深的了解。

就像剥洋葱一样,一层一层地剥向内核。

下面,我想来谈谈这最里面的一层,欣赏艺术带给我的思辨。

到底什么是艺术?

这是一个没有标准答案的问题,古今中外,见仁见智。在我看来,艺术是一种不实用的,而且不太能被语言描述的存在,它能唤起人们的情感和想象。艺术是在另一维度和我进行着沟通,这个维度可能是美学,是一种直觉。对我来讲,“美”应该是艺术的根,艺术体现的应该是一种审美,而审美是人类一个高阶的思维,很难去描述。

艺术本就不太能用语言形容,但是试图用文字去描述它的过程,我觉得很有趣,仿佛在和自己的大脑较劲。艺术也是流动的,是开放的;每个人对于艺术的理解,也会随着时间所变化。一生与艺术相伴的人,应该不会觉得无聊。

那什么是有价值的艺术?

这个问题就有意思了,因为价值是一个共识性的东西,是由社会上的人来评判的;价值是在某种程度上需要能够被定义的。一般来讲,越“难”或者越“少”的东西,价值会越高,但是在艺术世界里,也是这样子么?

很多年前,我看了一部艺术纪录片叫《局部》,我很喜欢,主讲人是陈丹青老师。纪录片就取景于我最爱的纽约大都会博物馆。陈老师选取了一些馆藏的绘画,用细节来进行解读,从而以小见大,以局部探全貌,以此来抛砖引玉,启发大家对艺术的思考。

其中一个被探讨到的概念,就是“偏离”,这个我当时的印象特别深刻。在大都会博物馆里,位置好的,价值高的,最多人去看的绘画,仿佛曾经都是“偏离”的作品——偏离主流,或者偏离传统。

比如印象派的作品,在当时被巴黎的学院沙龙拒绝,只好自己来办展出。印象派当时的画法是被主流学院派所唾弃的,但是到了几百年后的现在,一切反了过来。曾经的那些沙龙画,被放在了地下仓库;而博物馆的墙上挂着的,则都是当时被排挤的印象派的作品。

虽然我觉得古典学院派的作品还是挺美的,我有时候还挺喜欢这种有点矫情的美,理想化的美,但是在历史的舞台上,它们已经谢幕了;在现在来看,这些画已经没有很高的价值了。

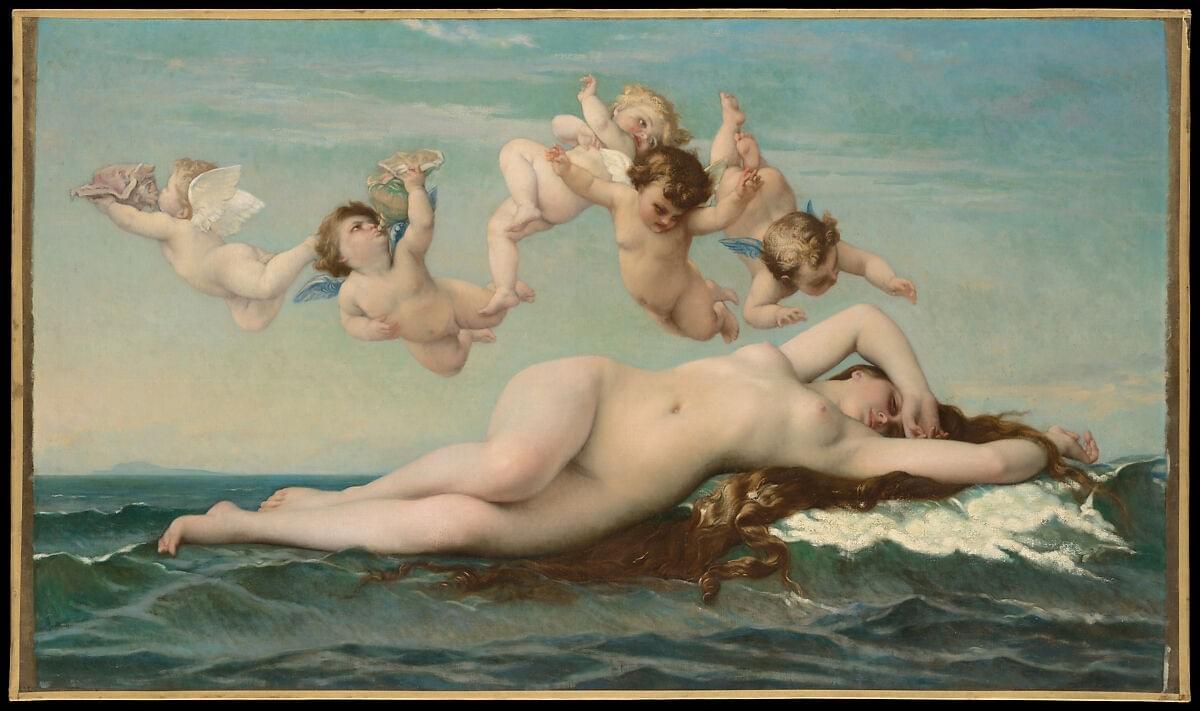

下面的两幅作品,上面的是印象派大师莫奈的日出,这幅画被认为是印象派的第一幅代表作,当年被官方的沙龙拒绝展出;下面的是同一年在官方沙龙展出的“维纳斯的诞生”,画家是卡巴内尔。

Above: “Sunrise" byClaude Monet, 1874. Below: "The Birth of Venus" by Alexandre Cabanel, 1874. (图片来自网络)

大家可以感受下这两幅画的不同。

可能因为之前看过这个纪录片,脑子有欣赏“偏离”的这个概念,所以,当我看到El Greco的作品时,我的第一印象就关注在了它和同时代的不同上。他的作品看起来,偏离了我认知里的文艺复兴的绘画。

所以,“偏离”的作品就更有价值么?后来在我学习了更多之后,我发现对这个问题的答案是:是,也不是。

讨论 “偏离”的一个前提是,得先有一个主干的东西,主流的东西,这样才有主线外的偏离。

而如果将中世纪之后的艺术发展简单地划分,有古典和现代两个篇章。“偏离”更像是在评价现代艺术时的一个标准,在古典时期则不太适用。

19世纪中的印象派可以笼统的被认为是古典和现代绘画的分水岭。古典绘画时期的历史环境下,绘画是用来再现共同的认知和经验,可以是神、人或物,总之是人们认知里的存在的东西。

这个时候的创作,如果能够画的像,再画的美,就是已经很难了,绘画真的是一门需要精湛技术的手艺。绘画本身从颜料、到构图、到技法,也都经历好多的突破。比如,给人物在画里面打上一束光,就是一个很大的创新,因为那时候没有灯,只有蜡烛,所以正常的绘画时,是无法有光束的效果的。

古典时期的绘画艺术,核心价值是在建立一个经典的技法体系,可以完整的描绘认知的事物。价值体现在“绝对意义上”的新发现,体现在绘画技巧上的炉火纯青,审美体系的建立和完善。“偏离”本身不会是加分项,精益求精可能会是。

到了现代时期,所处的创作的环境变了,“偏离”或者说创新,就被更多的用来衡量作品的价值。

我觉得这背后还有三个重要的时代因素,促成了绘画对传统的“偏离”。

一是照相机的发明,让写实渐渐失去了曾经的价值;二是理性觉醒以及法国大革命,让以人为本的人文精神再次被唤起;三是弗洛伊德的哲学,对于潜意识以及梦的解析,让创作从客观世界中进一步的解放。

所以,现代时期的艺术创作,如果只是单纯在技法上登峰造极,在同时代可能还可以是大师,但是想超越时代成为经典,就会比较难了。“偏离”承载了一种学术的价值,反映出了艺术在美学范围以外的社会和人文价值。古典时期的绘画,处在一个不同的历史阶段,更注重“绝对意义”上的美学创新,而不是相对意义上的“偏离”。

从这点上来看,El Greco真的是太厉害了。他在古典绘画上做了现代的尝试,在古典传统体系之上,创造了新的美学的语言。他的作品,美学价值和学术价值,都非常的高,从古典跨越到现代。也许是他虔诚的宗教信仰,带给了他更高维的思考深度,指引着他,在二维的画布上重塑了时间。

他的“偏离”比现代时期的画家,早了300多年。

现在回想,陈丹青老师用的这个“偏离”的词还是挺准确,他没有简单地用反叛或者挑战传统之类的词汇。偏离的落脚点还是在地上,画家还是要有自己的风格,只是这个风格偏离了主流;而反叛或者叛逆,本身不需要落地,可以只存在于空中,作为一种精神上的表达。但是,要成为艺术上的经典,不能空有叛逆的外壳,还要有美学的实质;偏离之外必须也要有继承。

在欣赏当代艺术时,我看到了好多“不走寻常路”,好多标新立异和叛逆不羁,但是很多时候我似乎没有看到“美”,我觉得眼前的艺术品就是不够好看。我知道艺术鉴赏也是见仁见智,我觉得不美的,别人可能会觉得好。但是,当代艺术还没有经过时间的检验,对于我来讲,如果没有美感作为底层的支撑,我很难去欣赏。

我认为审美是在人类在上千年的发展中,慢慢形成的一种很高维的智慧,它连接着一些很本质的永恒的东西。艺术如果不够有美感,只有叛逆,就本末倒置。况且,在现在的社会,叛逆这个事情已经不需要付出太大的代价,人们已经默认艺术本身就是要标新立异的,否则就不叫艺术。

单独来讨论价值的话,当代艺术的创作如果既不“难”也不“少”,那价值就不太可能会高。或者,反过来说,如果想要在当代创造出高价值的艺术,就要让这个事情变得更“难”或者更“少”,要么极致,要么稀缺。

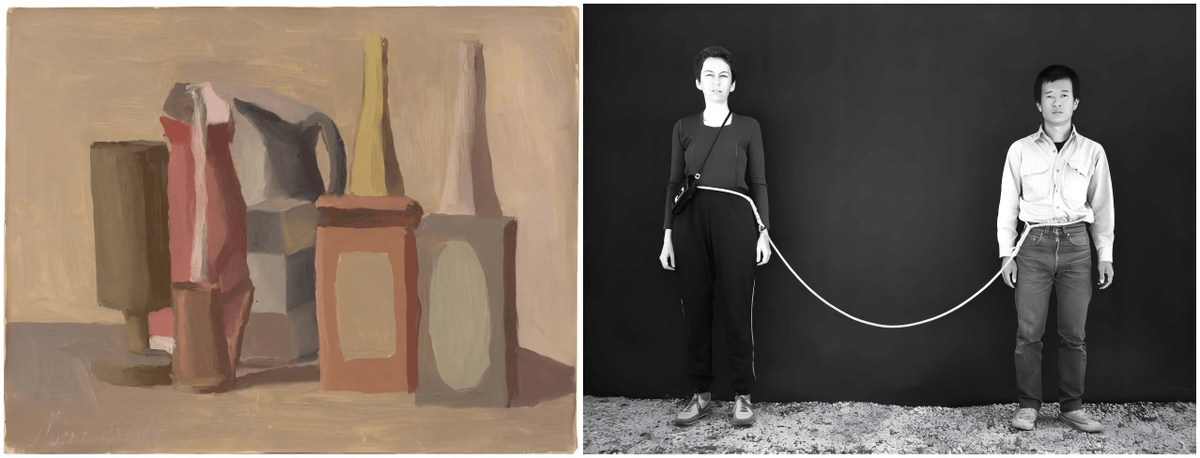

你可以变得非常的执着,比如你一生反复画一类题材,琢磨一种技法,像 Giorgio Morandi,他一生就只画静物,不同光线下的静物,而且一直钻研自己的一套画法,把静物画到了极致。我们经常听到的莫兰迪配色,也是取自这位画家。

或者,你也可以一生就做几件作品。比如,一位非常令人尊敬的行为艺术家谢德庆,他一生只做了6件作品:5件作品分别用了一年,一件作品用了13年。例如《绳子》这件作品,在一年的时间里,他和另一位女艺术家在腰间用一条8英尺的绳子绑在一起,相互不允许接触。我不禁感叹,这是需要怎样的执着啊。

Left: “Still life”, by Giorgio Morandi, 1948-49. Right: “一年行为表演:1983-1984” ,简称 “绳子, Rope Piece”, by 谢德庆, 1983-1984

也许当代艺术的价值,在于它没有随波逐流,通过艺术保留了人类很本质的一些东西,或者做到了很多人“不敢做”或者“做不到”的事情。当然,这都是我并不成熟的分析,我也还是行路人,还在一点点地摸索该如何欣赏艺术。

思考还在继续…

“艺术的价值是不是一定要用时间来检验?

是画布记下了时间,还是时间成就了画布?

是空间承载了时间,还是时间塑造了空间?

时空是不是其实是合一的?”

大都会博物馆的619和展厅620,相邻相异,似近犹远,本质上开启的是对时间和空间的思考——至少对于我是这样。

所以,这最后一个篇章,我准备换个广角镜头,给历史拍个照片。我想深入到绘画的元素,把创作的过程拆解一下,再组装,再提炼,然后在二维的平面上试着把艺术的“时间”画下来,以此来谈谈我对绘画艺术史的理解。

当然我的观点可能并不成熟。这里更多的是结合我的经历,分享一个思考的过程,希望可以帮助到像我一样对绘画感兴趣的非专业人士,去开启更多人的艺术探索。

我非常喜欢逛艺术博物馆,纽约的大都会博物馆我去了不下20次。刚开始我不是很清楚为什么会喜欢,我也没有很懂这些作品;后来我发现,我爱上的应该是一种“空间”带给我的“时间”感。

博物馆是一个大的空间,套了无数个小的空间。

每次我站在艺术品面前,驻足的欣赏,我和眼前的画,还有画里的内容,画的作者,瞬间就构成了一个小空间。在这个小空间里,我们在产生着共鸣,我的思绪是很自由的,甚至可能超出了我的意识。

我在看El Greco的画的时候,站在画前面的一瞬间,我会被画面的内容、色彩和笔触所吸引,虽然我对画的宗教背景并不了解,但是我能感受到一种画家想要传递出来的感觉。博物馆的这个容器里,每个小空间连起来,就是一条时间的长廊,承载了跨越时空的一种能量。

绘画构成的就是一个艺术的小空间,而这里最核心的三个要素是:画布,画家和观众。

画布里面反应的是一个内容,往往是一个认知里的事物。画家用他自己的绘画语言,对内容进行解构和再塑。然后画呈现在观众面前,和观众产生共鸣。更准确的说,这三个要素是:画布里的客观世界,画家的理解诠释,观众的感受共鸣。

他们构成了一个三角的关系,画布里的客观世界在最上面,每幅画都是对客观世界的一种诠释,只不过有的更在于唤起观众的共鸣,有的更偏重画家的理念和设计;有的画完全追求写实,有的画完全脱离现实。

这样每幅画就可以得到一个坐标,来定位它的风格。

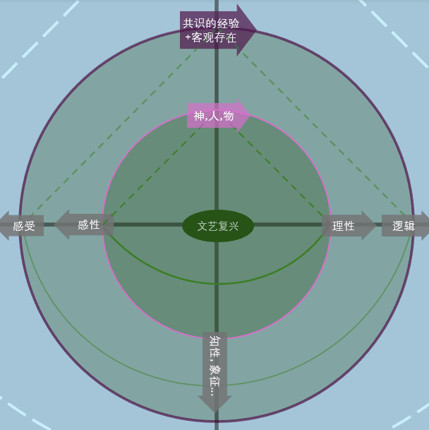

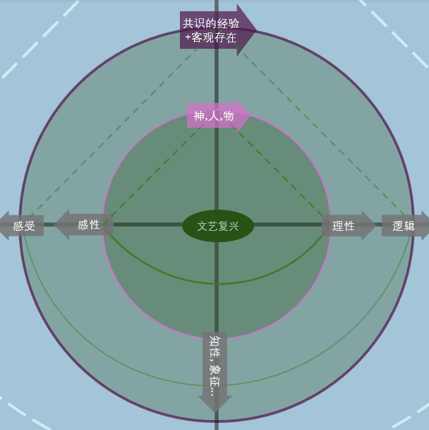

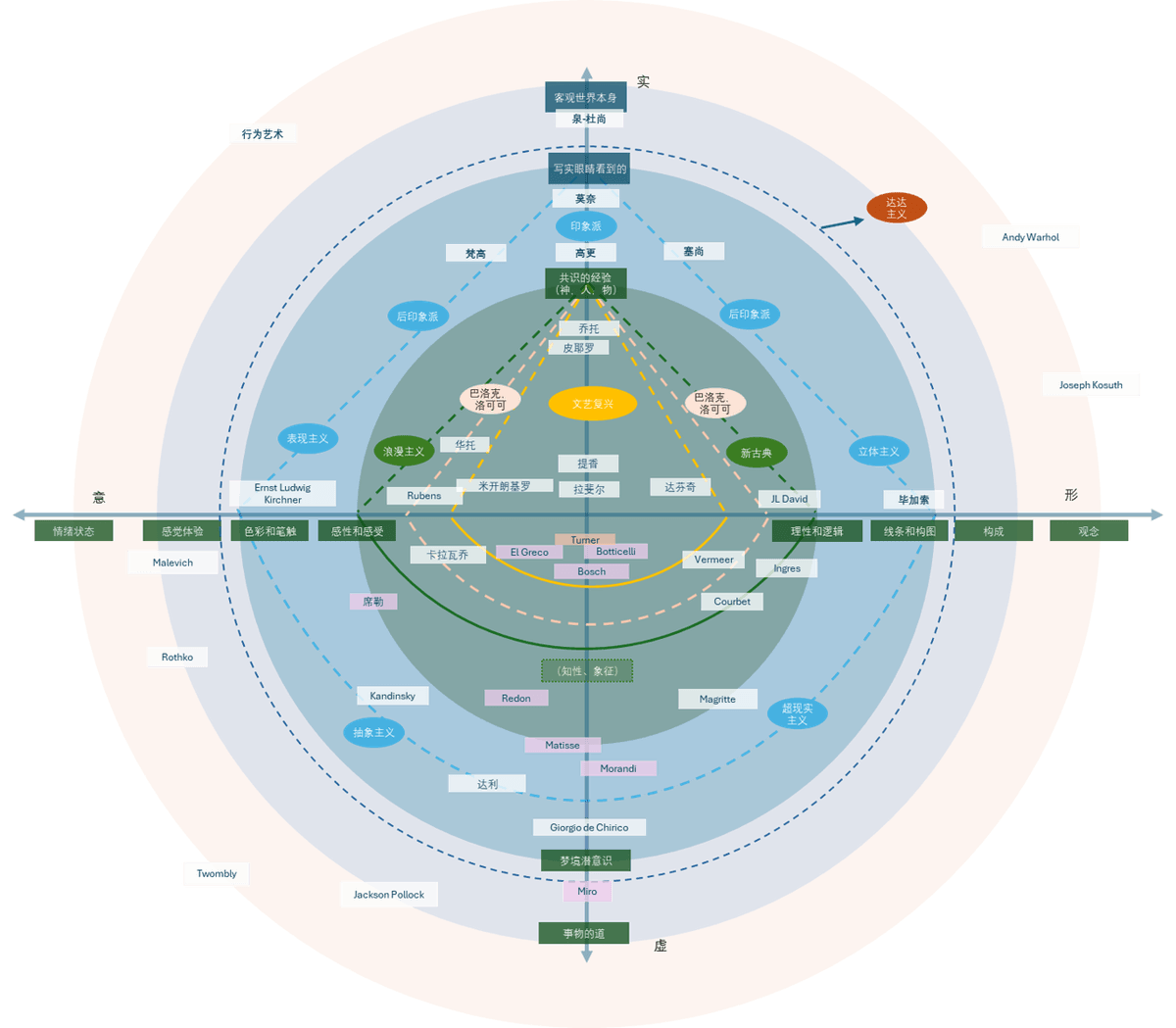

这是我最开始的一个想法,后来我发现有几个方面要修正,最终变成了下面的这个图。

首先,还是要把绘画的古典和现代时期分开类看。

在古典时期,绘画不是创作出来单纯为了“观众”欣赏的,绘画要传达的是一个内容,神、人或物。这个内容当然也会传递出情感,但是这个情感更多是用来服务内容,服务画家的,而不是第三方的观众。所以,这里的观众的视角,其实和画家是合一的,画家即观众。

在古典绘画时期,这个三角的左右两点,更应该是画家的感性,画家的理性。比如,同样的内容和题材,达芬奇的绘画处理,就比较理性,而米开朗基罗就偏感性;他们画出来的画,感觉也是不一样的。

其次,在这之上,其实还有第四个元素,这个就更加的抽象一点了,那就是“画家的知性”,是直觉衍生出来的一种思维,是概念化和象征化的思考方式。

比如El Greco,在上面那个图的横轴上的坐标——感性较之于理性,他肯定是偏感性派的,他的作品对客观进行了加工,以传达出情感和某种精神。但是,在另一个维度上,El Greco也用了比较象征抽象的思维去处理绘画的呈现,这个是感性和理性之外的一种思维。这一点,在古典绘画时期不是很明显,我们只能在少数的一些画家身上,看到抽象思维的印记。到了现当代,当绘画越来越脱离客观世界,象征的手法的运用就越来越多。

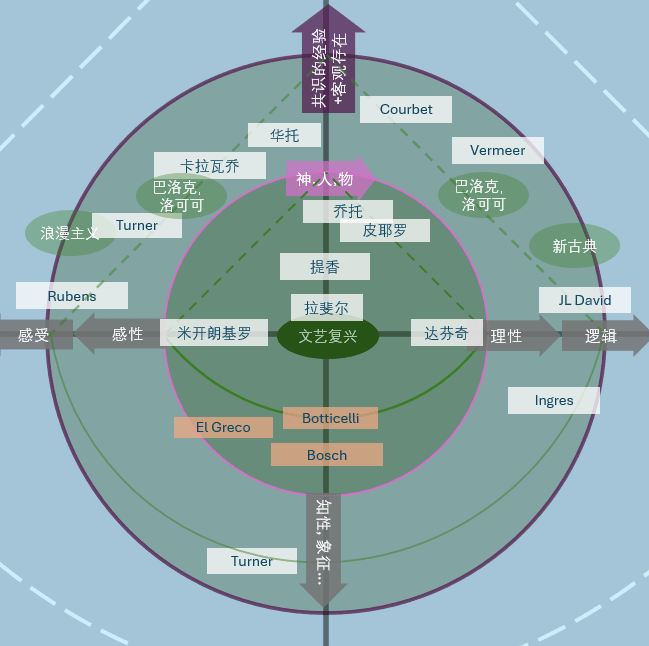

总之,经过上面的修正,绘画所构成的艺术空间就可以用下面这样的坐标体系来模拟。

写实是中间的主线,最上面是客观的世界(或者共同的认知经验),左边是画家偏感性的意化处理,右边是画家偏理性的形化处理,而下面是不太能说的清楚的象征,或者写虚的处理。中间向外一圈一圈的是一个时间的维度。

在这个框架里,我们可以把古典绘画从文艺复兴,到巴洛克,洛可可,到后面的新古典主义和浪漫主义等等,进行一个标注。画家的在图上的位置就大概代表了其风格主义的特点。

(备注:这个图是帮助我建立对艺术理解的宏观框架的一个方法,但是我必须要强调,这样的分类不会是很准确的,风格主义是后人在学习艺术的时候的强行分类,画家当时的创作其实并不是按照我属于那个类来做的,而且欣赏绘画更多的是要看自己的感觉。在做上面的图之前,我已经逛了好多次艺术博物馆,看了好多画,纯凭感觉的记录下来那些画我喜欢,这个积累的过程我觉得还是很重要的,而且每个人的审美和喜好也很不一样。上面的这个图更多的是锦上添花,帮助形成一个全局观,找到艺术史的脉络,和画家之间相对的位置。)

--

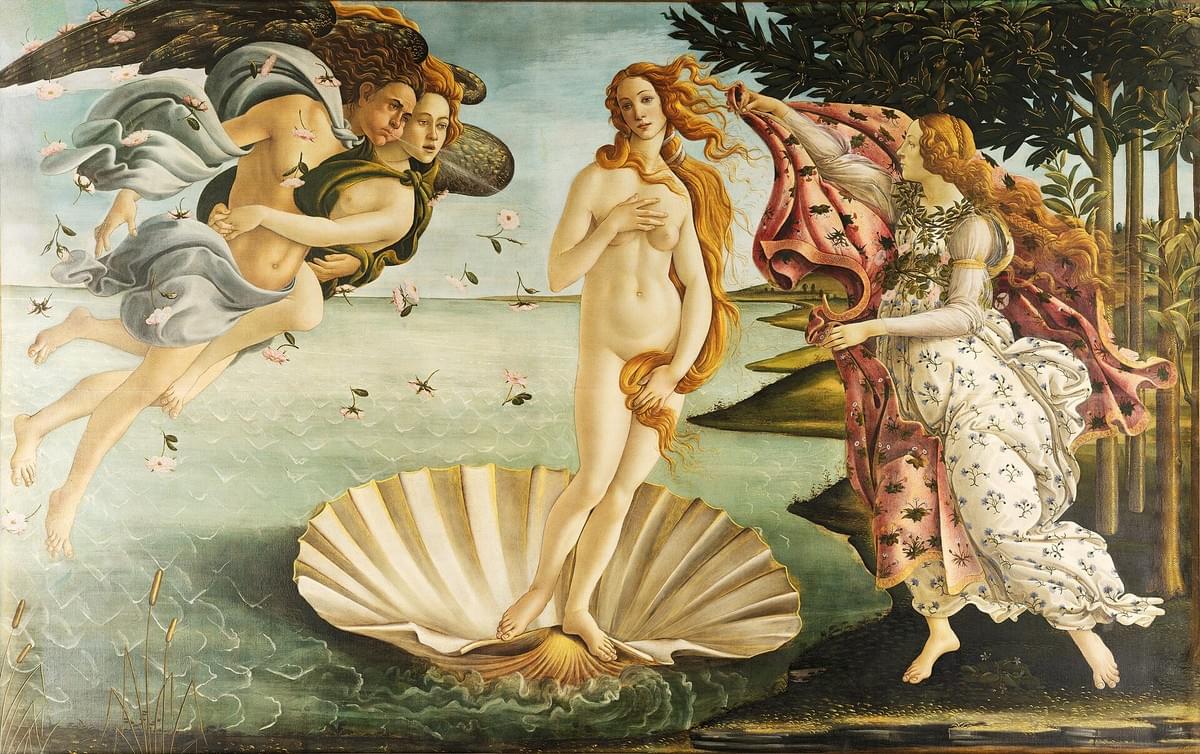

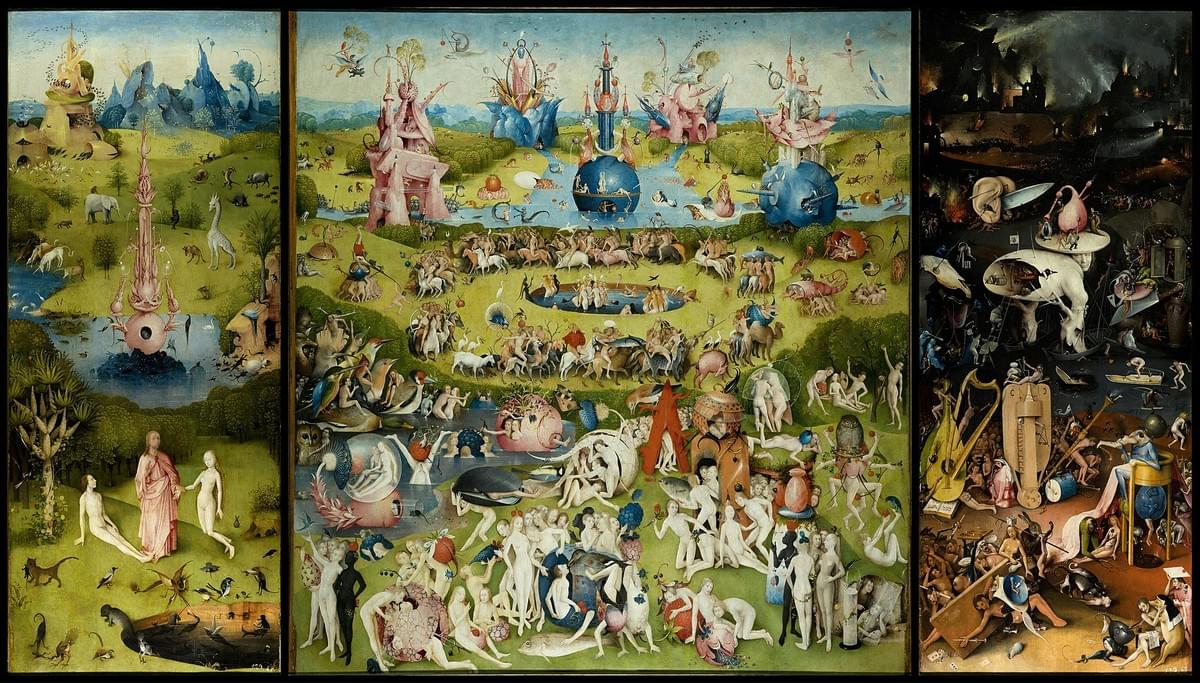

把画家往上面这个图里填放的过程其实很有意思。我经常会发现有一些画家,我不太知道往哪里放,而恰巧这些画家又都是我之前在看画的时候,就会记录下来的喜欢的类型。比如,有三个文艺复兴时期的画家我就不太知道放在那里:El Greco, Sandro Botticelli, Hieronymus Bosch,他们仿佛都有点超纲了,我把他们的画放在了“感性”和“知性”维度的中间地带。渐渐地,我也开始找到了一点我自己的审美。

“The Birth of Venus”, by Sandro Botticelli, c. 1484–1486

“The Garden of Earthly Delights”, by Hieronymus Bosch, ca. 1490-1510

上面的坐标图,时间范围还是在古典绘画时期。到了现当代时期,也就是19世纪中印象派出现后,这面的分析就更加有意思了,也更加不太好总结了。

同样的四个象限,横纵两轴,我们把圆圈按照时间维度,逐渐地往外扩张,就形成了下面这个图的样子。

无论在哪个时期,真正的艺术家总是想要进行突破的。

而突破这件事情,还是剥洋葱到最里面,其实也逃不出绘画的艺术空间里最基本的元素。当绘画的内容渐渐可以脱离客观世界的束缚,绘画的每个元素,每个动作,都可以被单独拿出来再探索。

比如,感性这条线,画家可能会突破写实的束缚,用自己的情感对客观现实进行扭曲,就像梵高的画,或者表现主义的画。再更进一步,有的画家可能会彻底抛弃客观现实,单独用绘画的组成单元,比如颜色,比如笔触,去直接唤起人们的感性共鸣,就像抽象主义,或者抽象表现主义。

同样的思路,你可以在另外的三个轴上,做类似的头脑风暴。而现代艺术的发展,大体上就是一个渐渐脱离写实的过程。

- 画作的内容,除了认知里的神、人和物,再突破点,是什么?

为什么我不能画平民的生活(写实主义)?眼睛看到的世界才是更真实的(印象派)?现实里的事物本身就是艺术(杜尚的“泉”)?艺术家创作的过程不能是艺术么(行为艺术)?

- 理性和逻辑,再突破点,是什么?

为什么不能把现实变成大的色块和形状的组合(后印象派)?为什么不能把事物的每个面都画在二维平面上(立体主义)?绘画的基本单元拿出来为什么不能是艺术(构成主义)?线条和形状的纯理性罗列也可以是艺术的(极简主义)?一个概念本身可以是艺术么(观念艺术)?

- 知性和象征,再突破点,是什么?

为什么我不能画我自己的潜意识(超现实主义)?事物背后存在的“道”是什么(抽象现实主义)?为什么我一定要有意识的去作画,为什么画出来的东西一定要有道理(无意识作画,达达主义)?

--

在我看来,现当代的绘画发展,就是一个将绘画这件事情进一步分解的过程。

如果回归到绘画这件事情,这一系列的动作,最本质的一个过程是下面这样的:

一个内容或题材 ---> 画家进行构思 ---> 画家一系列的选择:构图,色彩,线条,笔触(任何绘画应该都离不开这四点)---> 画家作画的一系列动作 ---> 修改和定稿 ---> 展示。

艺术家在寻找突破的时候,其实可以把上面的每一步都拿出来进行极致的探索,把每个元素都拎出来研究,推敲,进行融合或者解剖,最终创造出新的艺术体验。当然这后面要有一套能够自圆其说的思想体系,以及画出来的画还是要有美学价值的。

更多的细分的元素,会被用来进一步扩展绘画的四个基础方向——写实,感性,理性,知性。这些元素都包括在上面对绘画这个动作的分解之中:构图、色彩、线条、笔触,画家的绘画动作,画家的主观思想,事物背后的道,现实不存在的东西,等等等等。

把这些大致的放到一个框架里,会看到上面的那幅图(也重新放在了下面)。

横轴是意 vs 形——“由内而外”vs“由外而内”;

纵轴是实vs虚——“形而下”vs“形而上”

(这里的“虚”,是和“客观现实”的相对的,可以是超现实的,也可以某种事物的“道”)。

你会发现艺术的发展,至少是被写进艺术史书里,被认为对有价值的艺术,都是在这上面图里,摆脱前面圆圈的束缚,向外扩展到新的一圈的过程。

这是一个向内求索,向外突破的过程。

到了当代,艺术可以完全摆脱对客观现实的描绘,观念和概念本身就可以变成了艺术创作的对象。这个结论,其实如果按照前面的分析思路,是可以自己推出来的。

--

最后我想补充的一点是,画家的理念,和画作呈现出来的感觉,有可能是不一致的。

像一些当代作品,我觉得很感性,但是读艺术家的创作思想,原来是很理性的。比如极简主义的代表人物Sol LeWitt,当我第一次看到他的画的时候,可能是因为色彩的原因,我觉得还挺有情感共鸣的,以为画家也是用情感来创作,但是了解了稍微多一点,发现他作画完全是反主观情感的,反“表现主义”的。他追求纯粹的结构,通过单一形状的简单排列,来寻求美学上的共鸣。

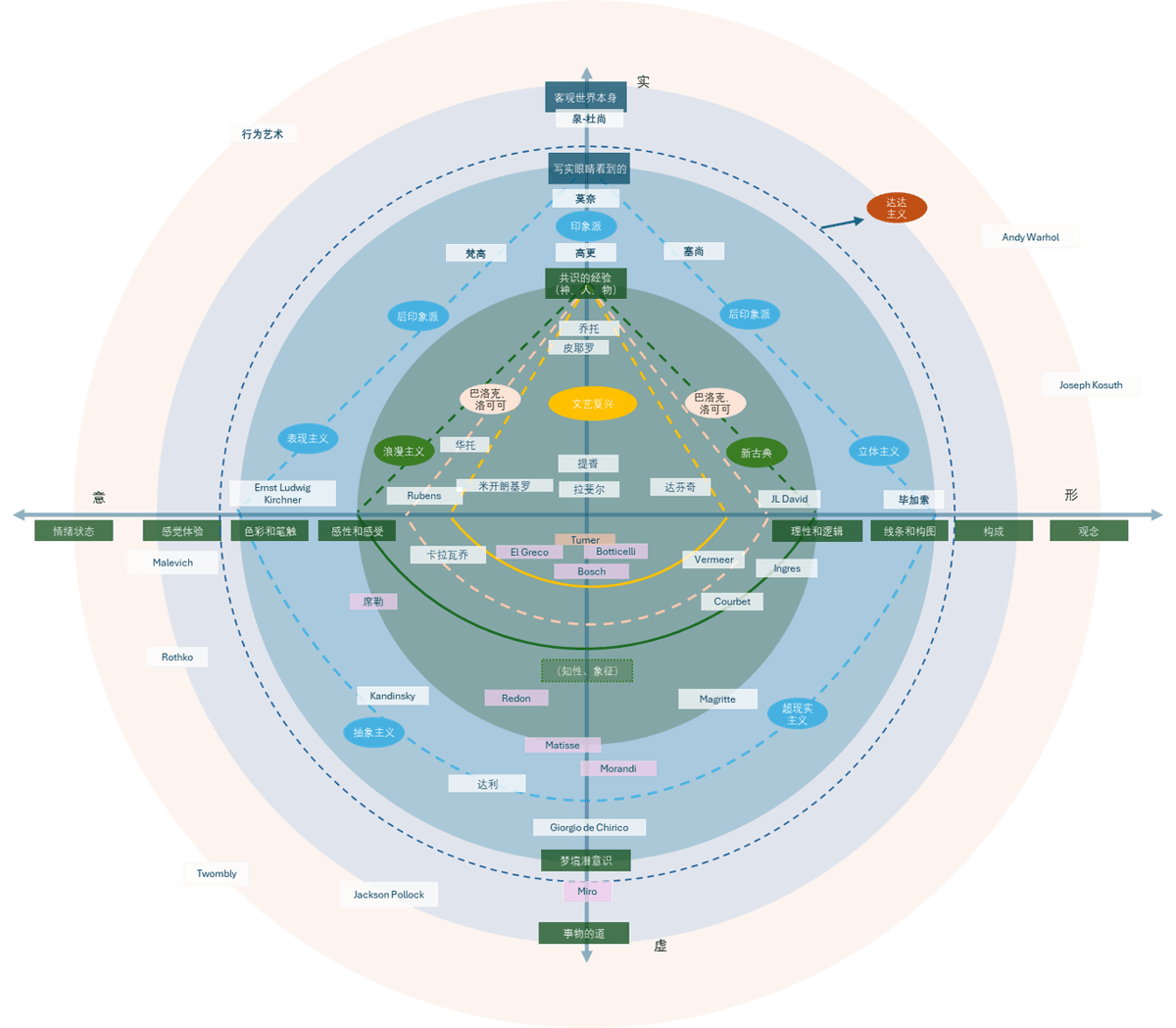

还有些画家,会因为作品的风格被强行分类到某一个流派当中,可是他本人并不是那么想的。比如Degas,常被认为是印象派,但是他自己并不认同印象派的创作理念。他的画风看似和印象派的写意有点像,但是多了解一点,就发现他的创作过程很不一样。Degas不爱写生,也不随性,他的画是在工作室里,被反复打磨出来的,画中飘逸的笔触目的是为了捕捉芭蕾舞者的动态。

Left: Untitled, by Sol LeWitt, 1992. Right: “Dancer with a Bouquet of Flowers”, by Edgar Degas, 1878. (图片来自网络)

所以,看画的时候,除了自己的感觉,有机会也要多了解一下作家的理念,再反过来重新欣赏。尤其是对于比较当代一点的作品,比如二战以后的作品,因为艺术在这个时期,已经突破到了更关注观念和概念的层面。当然,我觉得也有很多作品,就是没有办法呈现出画家的理念,是不落地的,是失败的。我们欣赏画的时候,也要带着批判的精神。

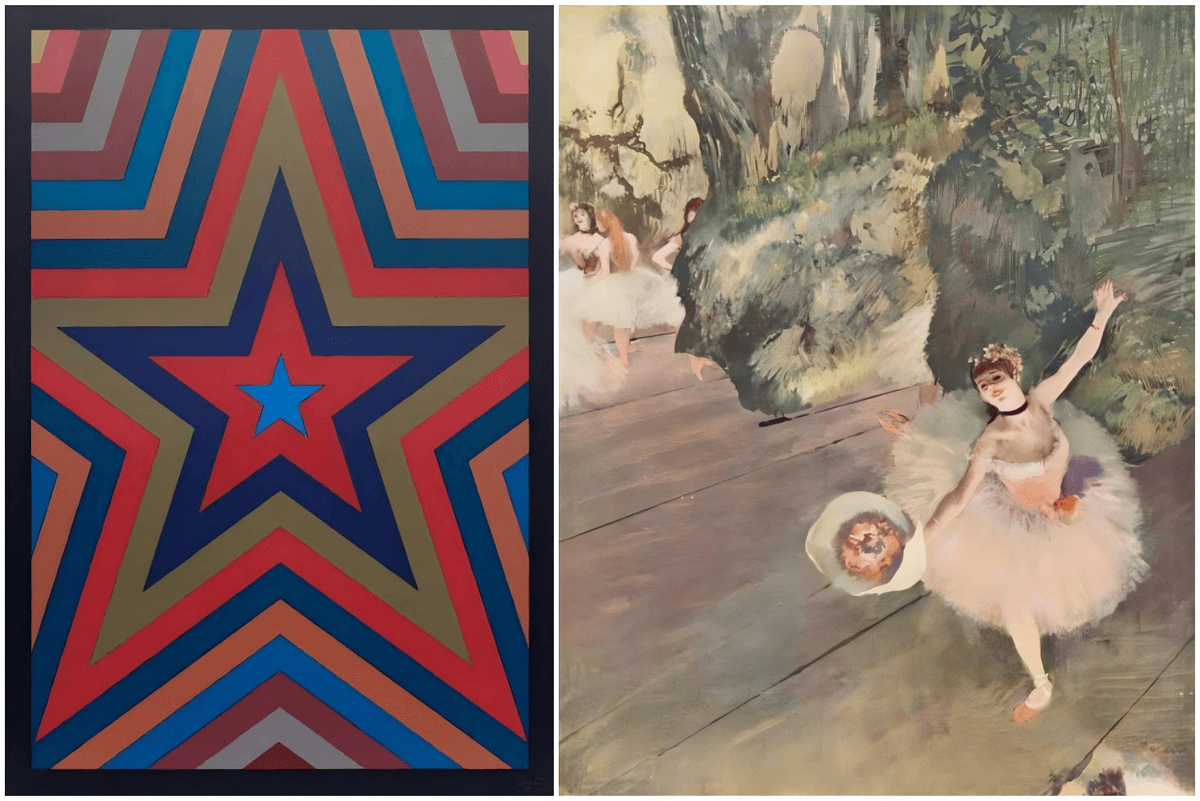

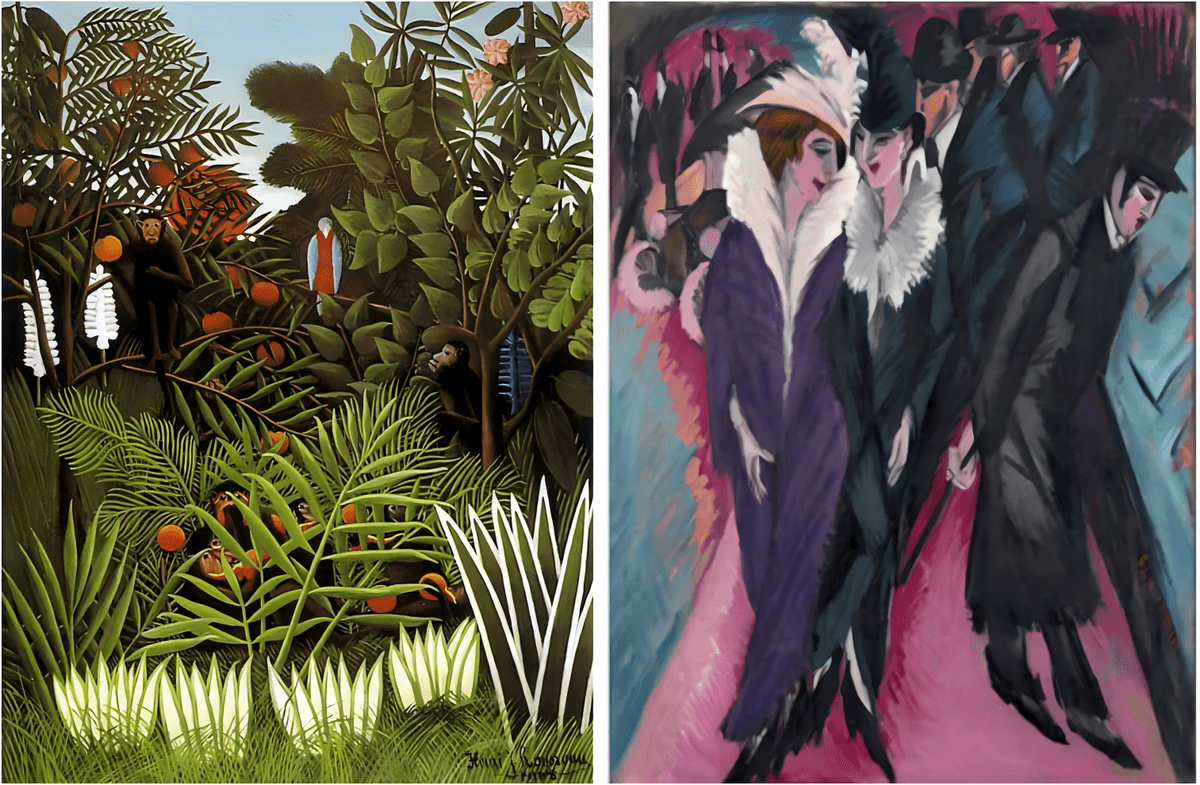

下面是一些现当代的作品,大家可以试试往这个框架里面放。这个过程还挺有意思的,因为没有一个完全正确的答案,所以这个试图去解题的过程,会很好的启发你去理解画家风格的相对位置,从而梳理出艺术发展的一个历史脉络。

Left: “Exotic Landscape”, by Henri Rousseau, 1908. Right: “Street, Berlin”, by Ernst Ludwig Kirch

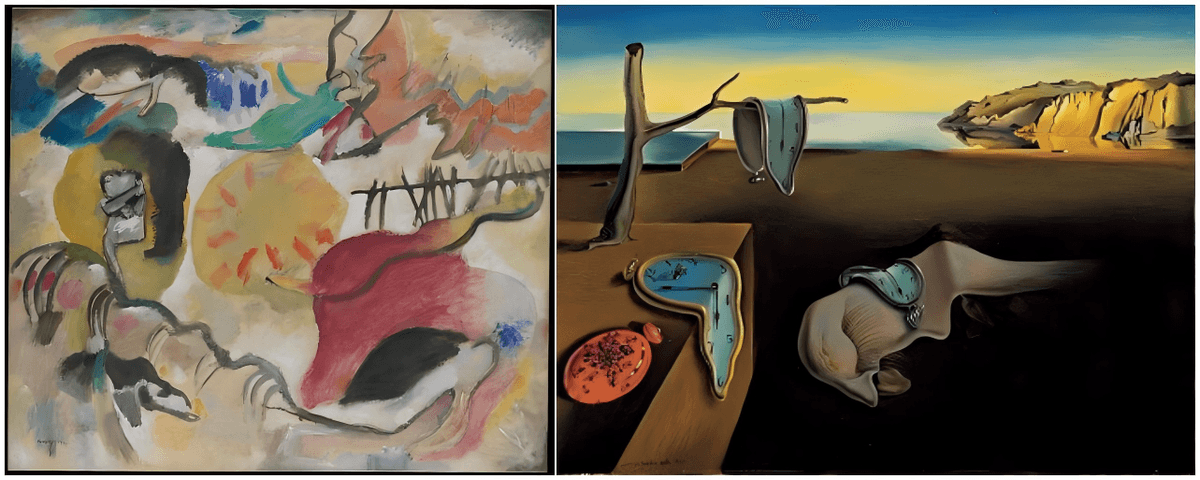

Left: “Improvisation 27 (Garden of Love II)”, by Wassily Kandinsky, 1912. Right: “The Presence of Memory”, by Salvador Dali, 1931

Left: “Black Square”, by Kazimir Malevich, 1915. Right: “One and Three Chairs”, by Joseph Kosuth, 1965 (以上图片均来自网络)

对于欣赏艺术,工具只是一种辅助。

这种偏学术的分类,可以去帮助理解艺术的发展,但不是艺术的本身。归根结底,艺术是很难被定义,很难被框住的。

我们欣赏艺术,还是要从自己的感觉或者自己的观念出发,多去体验,去感受,把时间“浪费”在艺术上,渐渐的找到自己的喜好,然后再结合这样的宏观的框架,总结出自己审美的风格;然后再去看更多的艺术,提升自己的审美,启发更多的思考。这是一个内外求索、循环向上的过程。

以我为例子,当我把我知道的画家都放在上面的这个图里后,我标注出了之前在看他们画的时候就很喜欢的那几位,然后我突然找到了一些规律:我喜欢的画家都很难被归类,他们都有各种风格的融合,尤其是东西方的融合,还有就是他们都有用了一些象征的手法。例如,El Greco, Henri Matisse, Morandi, OdilonRoden, Modigliani, 赵无极,等等。

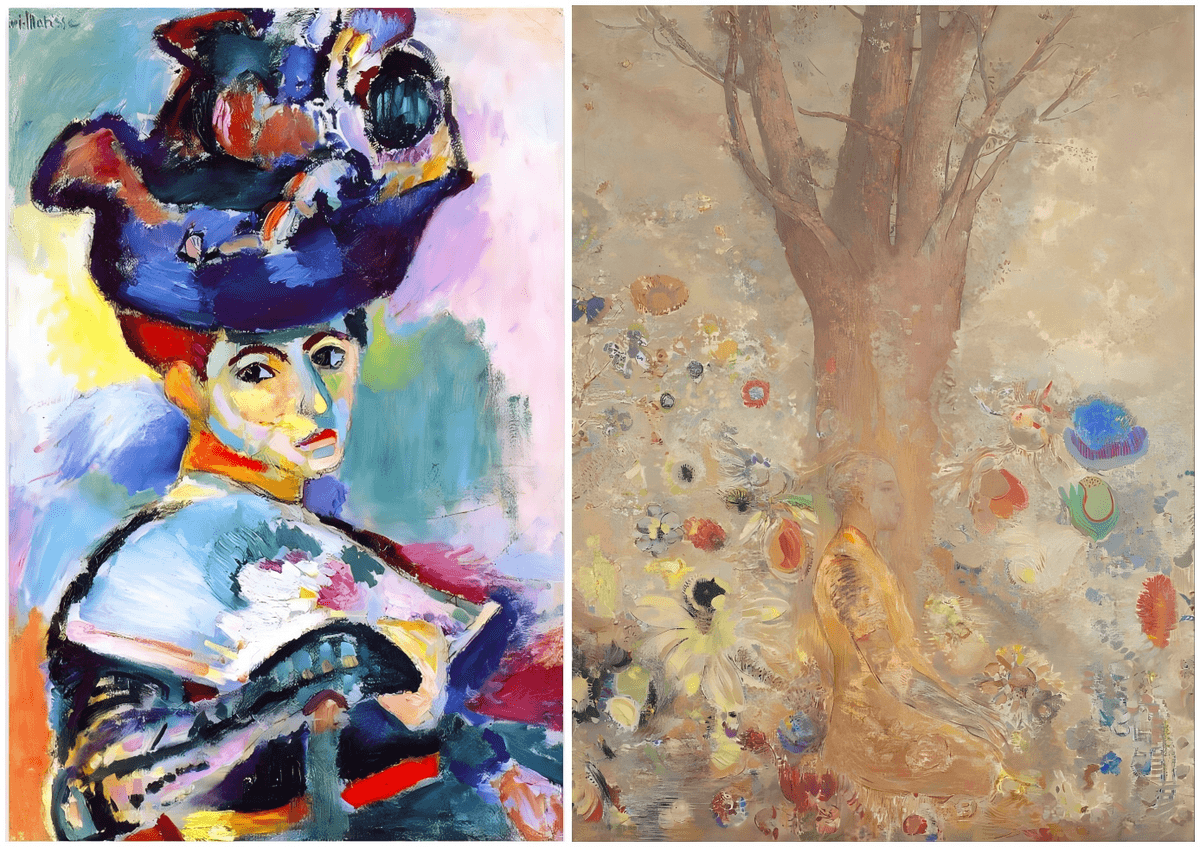

Left: “Woman with a Hat”, Henri Matisse, 1905.Right: “The Budda”, Odilon Redon, 1904 (图片来自网络)

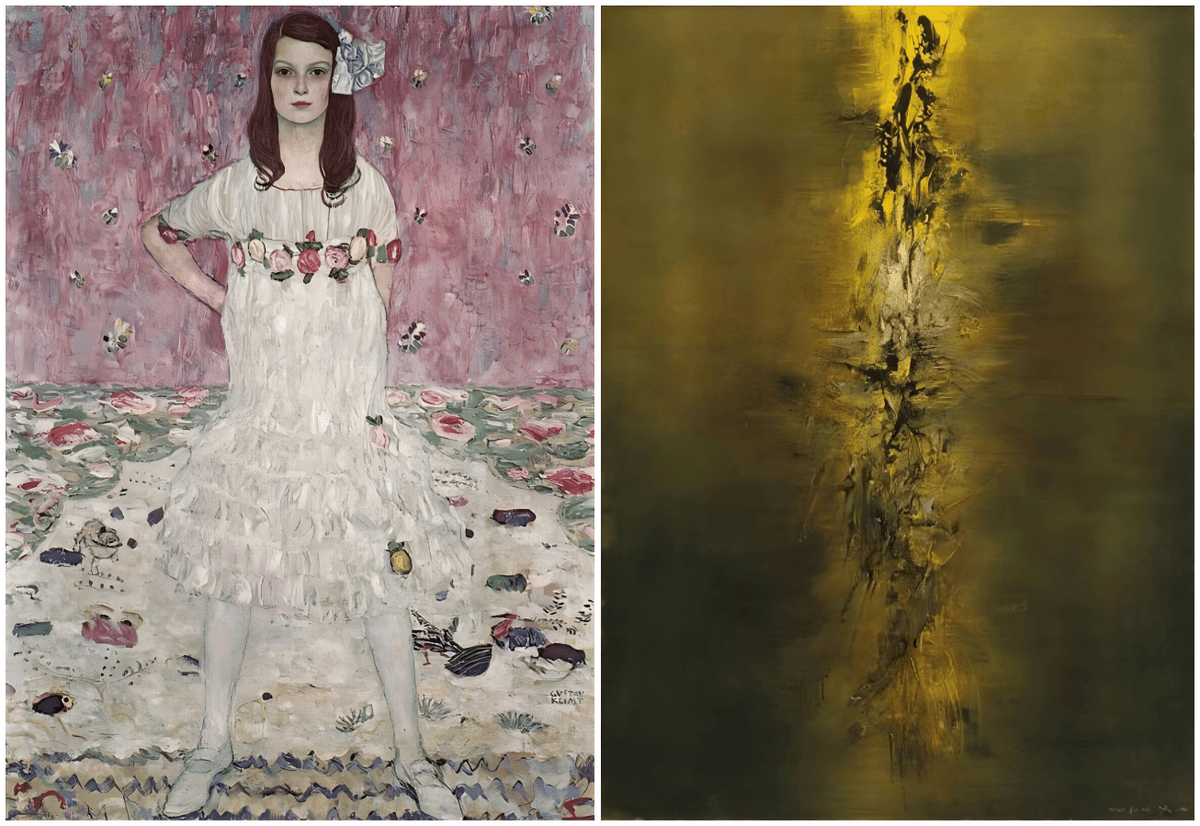

Left: “Mäda GertrudePrimavesi”, Gustav Klimt, 1912. Right: “百合花”, 赵无极, 1950 (图片来自网络)

这种发现是很惊喜的,如果没有结合理论的学习,我也很难找出规律。

接下来我就会想更多去研究我喜欢的画家,去各地的艺术博物馆,专门看他们的作品。这个过程中,我也很可能会有更多其他的发现。

这篇文章本来是上一篇“遇见El Greco”的后记。那篇文章写到这里,差不多已经有两万字了。

我在想,这个写作的冲动,背后也许有个很重要的原因:这一年来的经历、机缘和思考,让我终于明白了我为什么会喜欢逛博物馆,我为什么会对艺术感兴趣,那个我一直隐隐约约觉得存在的更高维的原因,我终于找到了。

我非常想好好地把我的想法记录下来,把这前前后后的思考也记录下来。

我爱艺术,是因为艺术代表了一种更高的精神诉求,而这种诉求的终极体现就在于对边界的修改。就像上面的那个图,每一层圆圈都是对里面一层的修改,艺术永远都在试图对边界进行突破,再重塑,去打碎,再重新定义。

这是一个有限和无限的游戏。我对于人生的看法也是这样的。人生就是一个有限和无限游戏的组合。在一次次对边界的重塑中,我在定义我自己的人生。

我喜欢和边界共存——突破一个,再定义一个;而这个过程中所打磨出的能力,会让我获得最终的自由。

与艺术凝视的瞬间,我感受到了这种力量和光。

一些花絮~

纽约大都会博物馆就像是我的学校,这些年断断续续的去了也不下20次。

下面是我在博物馆门前的一些留影。

上面这张是2013年夏天,我模仿gossip girl里的经典场景,在博物馆门前的台阶上照了张相,当时我参加了一个主题为gossipgirl的巴士观光团,这个台阶是其中一站。那一次旅行,我在纽约和芝加哥待了快一个星期,是我参加工作快两年了给自己放的第一个长假。当时工作特别特别的累,我的瘦了很多,体重应该比大学时候还轻。这趟旅行里的所有照片,都洋溢着青春的气息(可能也是被工作憋坏了)。

上面这张是2020年8月疫情的时候,当时我还在纽约工作,但是马上要调到香港。博物馆因为疫情关了很久,重新开放的时候人特别的少。我立刻注册了会员,趁搬到香港之前的一点假期,每天都跑到博物馆里待一会儿。很怀念那段时间,可以一个人静静的站在艺术品面前,不受旁边人的打扰。现在想想也还蛮穿越的。

上面这张是今年2024年夏天,我在大都会博物馆门前的自拍,还是同样的台阶。这张照片,不知道是我去的第多少次了。现在每次去,就不会那么想要照相留念了。只有在逛累了,出来到台阶休息的时候,才会自拍几张,放松一下。

--

很有意思的是,当我把这三张照片找出来,排在一起,我才发现:我在照片里占的比例越来越大——从最开始的远景,到中景,到后面的大脸;拍照的人也从路人,到朋友,到只有自己。

照片之间,既相同又不同——这样看,仿佛也有些意思,有些哲理,不是么?

把人生中不同阶段,相同主题的照片连起来,也是一件属于自己的艺术品吧。

参考资料:

1. 《A Little History of Art》, Charlotte Mullins

2. 《150 Years of Modern Art in the Blink of an Eye | 现代艺术150年》, Will Gompertz

3. 《The Story of Art》,E.H. Gombrich

4. 《对立之美:西方艺术500年》,严伯钧

5. Wikipedia